新元号・令和への改元から、もうすぐ1年。

「失われた30年」の言葉もあるとおり、日本経済にとっての平成は長期低迷が続いた冬の時代だったといえましょう。

長期低迷は日本だけ!?

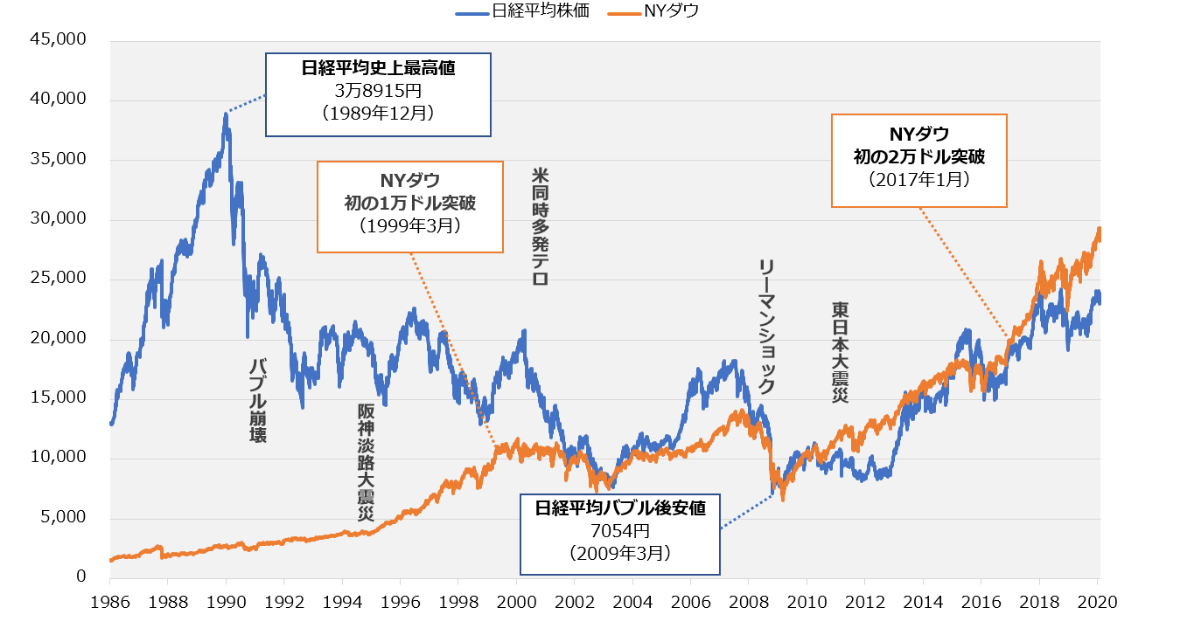

日米の代表的平均株価の動きを表した、冒頭のチャートにご注目。

日経平均株価は1989年(平成元年)末に3万8,915円の史上最高値を記録しましたが、その直後にバブル崩壊を受けて急落。それから約30年を経過した現在は2万円台前半、ピーク時の6割程度の水準です。

対照的に米国のNYダウは着実な伸びを見せ、過去30年間で約10倍化!今年1月には初の2万9千ドル台を記録、いよいよ3万ドルの大台突破も視野に。

同じ期間中にドイツのDAX指数も約7倍になっていますし、比較的伸び悩んだイギリスのFTSE100でさえ3倍以上になっています。

この30年、途中でリーマンショック(2008年)などの一時的急落こそあったものの、他の先進各国の株価は概ね右肩上がりを続けており、日本だけが株価低迷を続けていたのです。

しかしその日本もアベノミクス下における2012年末以降に限ってみれば、株価上昇のペースはなかなかのもの。果たして今後はどうでしょうか?

日本以上に海外が伸びる?

以下、IMFによる先進各国のGDP成長率予想値を見てみると、残念ながら日本だけ今後しばらくゼロ%成長が続く見込み。

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

| 日本 | 0.47 | 0.45 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |

| 米国 | 2.09 | 1.75 | 1.56 | 1.58 | 1.62 |

| カナダ | 1.76 | 1.76 | 1.72 | 1.70 | 1.70 |

| ドイツ | 1.25 | 1.44 | 1.34 | 1.24 | 1.17 |

| フランス | 1.26 | 1.34 | 1.39 | 1.39 | 1.43 |

| 豪州 | 2.26 | 2.58 | 2.70 | 2.67 | 2.64 |

| NZ | 2.70 | 2.62 | 2.60 | 2.46 | 2.49 |

※出典:IMF「World Economic Outlook Database October 2019」より

今こそオイルショック、バブル崩壊、超円高など幾多の試練を乗り越えてきた日本の底力に期待したいところですが、こと資産運用に関しては日本だけでなく海外にも分散投資し、その高い成長を享受するのが有効かと思われます。

投資信託で国内外に分散投資

すでに年金だけで一生安泰という時代は終了、これからは自らが資産運用で殖やす「自助努力」の時代に突入した感のある日本。

その資産運用の定番にして王道ともいえる商品が、初心者から上級者までの幅広いニーズに応える「投資信託」です。

商品性など細かい解説は割愛しますが、投資信託の代表的なメリットはザッと以下のとおりです。

・投資のプロに運用をおまかせできる

・手軽に分散投資ができる

・少額から投資できる(ソニー銀行では1万円から、月々の積み立ては1,000円から)

・ソニー銀行なら全ファンドの販売手数料が無料

数ある投資信託の中でも、特に根強い人気を誇るのが国内株式に投資するファンドです。日本で暮らしている以上、日本に投資するファンドを資産運用の軸として選択するのはごく自然なことといえます。

なんといっても国内の情報は入手しやすいですし、円建ての資産は外貨建て資産と違い、為替レートの変動で増えたり減ったりすることもありません。ただしその一方、日本の成長率を諸外国が上回る可能性もあります。

分散投資によるリスク分散効果は投資信託の利点のひとつ。

日本株を投資対象としたファンドを保有することは「さまざまな日本企業に分散投資している」ともいえますが、「広い世界の中で日本株だけに集中投資している」ともいえます。

現在、国内だけに投資するファンドをお持ちのかたはもう1本、海外にも投資するファンドを検討してみてはいかがでしょうか?

これから資産運用にチャレンジするかたは、国内外に幅広く分散投資するファンドを検討してみてはいかがでしょうか?

日本だけにこだわらず広く世界に目を向けることで、海外の高い成長を享受できる可能性があります。

ソニー銀行の取り扱いファンドは海外の先進国に投資するもの、新興国に投資するもの、日本を含めた世界中に幅広く投資するもの、株式だけでなく債券にも投資するバランスファンドなど、全200本以上の豊富なラインアップ。いずれのファンドもソニー銀行なら販売手数料は無料です!